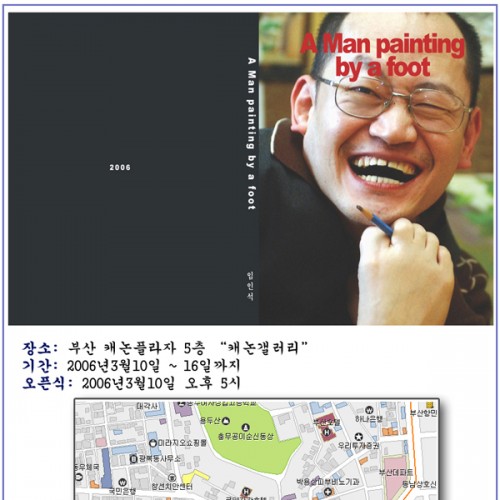

2006년 제3회 임인석 개인전-부산 캐논갤러리(사진모음)

임인석(성우)

2006.02.19 11:29

2,846

0

본문

혼돈과 질서

임 인 석 (性 遇)

혼돈에서 질서를 찾는 일, 나는 그것을 삶이라고 말한다. 삶을 느낌으로 사는 사람에게 신체의 절반을 유예한 삶이란 곡절일 수밖에 없다. 과유불급(過猶不及)이라 했으나, 과유유급(過猶有及)을 처절히 느끼는 이유가 있다. 나는 가슴의 불꽃을 내 몸 가장 하단에 있는 발로 피웠다.

기억할 순 없지만 내 생(生)의 가장 순수했을 유아기, 죽음과 삶을 넘나드는 시간이 있었다 한다. 곡절(曲折)은 이렇다. 서울, 70년 대방동. 나는 2남 2녀 중 막내로 태어났다. 생후 8개월이 지난 어느날이라 했다. 나는 어머니에게 업힌 몸으로 산사(山寺)에 계신 고모님께 갔다. 비포장 길, 버스는 심하게 흔들렸고, 나는 경기(驚氣)를 일으켰단다. 결과는 뇌성마비.

그 후의 성장기란 제 가슴을 제 손으로 짓누른 시간이었다. 경계를 넘나드는 이에게 꿈은 아스라고 멀었다. 꿈이 멀다는 것은 그것을 드러낼 수 없다는 말과 같다. 타오르는 가슴은 엄혹했다. 나는 꿈틀거리는 열정을 드러내는 일을 궁리했다. 그러나 밤낮을 떠나, 하루에도 수 십 차례 숨통을 조여 오는 육신의 고통과 혼미한 정신, 그 시간들은 죽음과 삶이 마주하는 순간이었다. 지금 생각해보면 역시 그것을 견디게 해준 건 부모 형제들의 사랑과 알 수 없는 갈증이었다.

팽팽한 오감은 고통조차도 유희인 듯 즐기는 방법을 알게 했다. 무엇을 찾는 가슴이 있어 이 세상을 떠날 수 없었다. 그림과 글. 그 무언가를 찾는 방식은 그것이었다. 심장의 고동(鼓動)은 그렇게 말했다. 나는 어느 날부터 광고지와 달력 뒷면에 말 할 수 없는 이야기를 그림으로 풀어냈다. 사물과 풍경과 인물과 동물을 묘사했다. 발한(發汗)으로 온몸이 젖고 긴장한 신경은 먼동이 틀 때까지 양손과 척추와 등골과 발까지 마비시켰다. 감기라도 걸리는 날엔 초죽음이었다. 그러나 그림은 내가 살아가는, 살아있는 의미였다.

첫 전시는 3인전이었다. 연필과 볼펜, 사인펜, 그리고 아크릴과 유화들. 긴장된, 오히려 섬뜩한 느낌을 주었던 초기작들. 생의 절망을 일기 쓰듯 그렸던 그것은, 고통과 죽음, 그리고 외로움과 망연함을 직시하는 금침(金針)이었다. 그 심연을 파고들었다. 만족스러운 평을 받았다. 그 후로 단체전과 또 한 번의 개인전과 해외전. 그러나 지금 나는 또 다시 슬럼프다. 새로운 개성으로 거듭나기 위한 노력이 필요할 때다. 하여 그간 선보였던 작품세계를 정리하는 마음으로 전시회를 마련했다.

생이란 미완성 교향곡이기에 고통과 번뇌로 힘겹지만 그래도 꿈을 멈출 수 없다. 꿈이 생동하는 가슴은 아름답다. 그림, 그 밖의 예술세계에서 무엇을 찾고 싶다. 작품 안과 밖의 내 목소리가 공명(共鳴)해야만 하나인 나를 찾을 수 있기 때문이다. 그것을 알기까지 참 긴 시간이 필요했다. 지근(至近)한 날, 허망과 고독을 태울 열정의 시기가 올 것을 믿으며, 진실에 대한 믿음으로 나는 기다릴 것이다.

부메랑 현대미술협회의 조우선생님과 회원 여러분과 시인 김인자 선생님께 감사드린다.

캐논전 사진 모음

댓글목록 0